원호섭 기자 ⓒ 매일경제

1908년 독일 화학자 프리츠 하버는 고온·고압의 조건에서 `오스뮴`이라는 원소를 촉매로 활용해 암모니아 합성에 성공했다. 19세기 말은 인구가 폭발적으로 증가하면서 식량 부족이 사회적 문제로 대두되던 시절이었다. 당시만 해도 작물의 생장을 돕는 `비료(질소)`가 없었다. 그러던 차에 하버가 암모니아(NH3) 합성에 성공하면서 비료를 생산할 수 있는 길을 열었다. 화박반응이 일어날 수 있는 공법(공정)을 찾아낸 획기적인 발견이었다.

비료를 만들긴 했는데 문제가 있었다. 당시 촉매로 사용한 오스뮴이 값비싼 희귀 금속이었다. 대기 중의 질소를 뽑아낼 수 있는 방법은 찾았는데, 고가의 오스뮴으로 경제성이 떨어졌다. 당시 독일 최대 화학사인 `바스프`가 문제 해결에 나선다. 바스프의 연구원 카를 보슈와 알빈 미타슈는 5년의 연구 끝에 값싼 산화철을 촉매로 사용해도 암모니아를 만들어낼 수 있음을 밝혀냈다. 대량생산의 길을 연 것이다. 하버와 보슈는 이 공로를 인정받아 1918년과 1931년에 각각 노벨 화학상을 수상했다. 실험 과정에서 4000여 가지의 촉매 후보물질을 선정하고 1만회가 넘는 실험을 반복했다고 한다. 말 그대로 인고의 시간을 견뎌낸 셈이다.

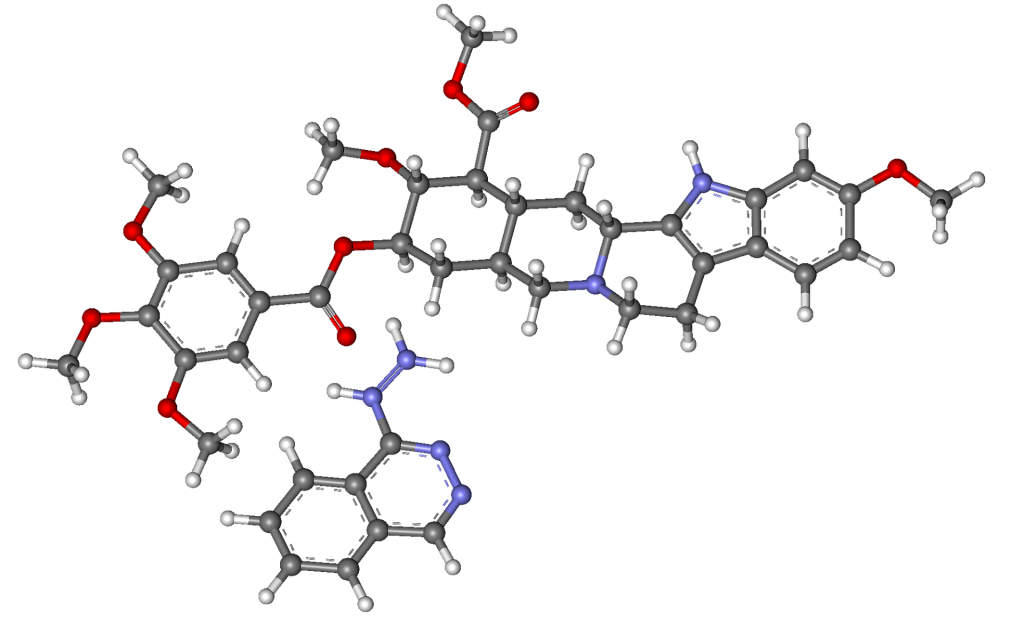

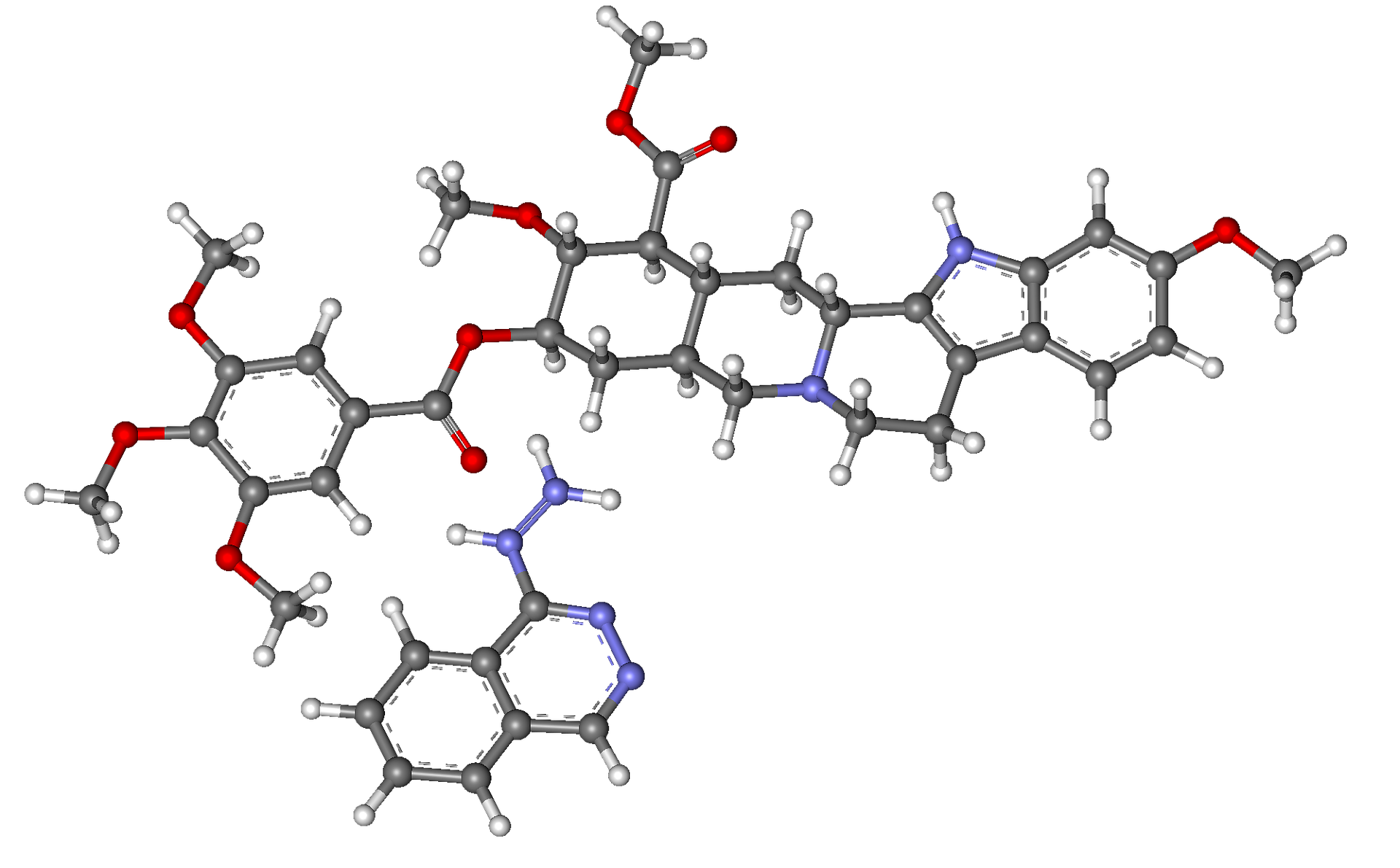

만약 2021년에 여전히 질소 합성법이 발견되지 않았다면 과학자들은 어떤 방식으로 화학반응을 찾아낼 수 있을까. 화학반응은 원자나 분자(원자가 두 개 이상 결합된)가 결합하거나 분해되면서 다른 물질로 변하는 과정이다. 이 과정은 두 가지 물리법칙의 지배를 받는다. 눈에 보이지 않는 원자와 분자의 움직임을 설명하는 `양자역학`, 그리고 중학교 과학 시간에 외웠던 `F=ma(힘=질량과 가속도의 곱)`, 즉 뉴턴의 `고전역학`이다.

두 물리법칙을 이해하고 방정식을 풀 수 있다면 화학반응을 어느 정도 예측할 수 있다. 하버가 연구하던 1908년에는 양자역학이 정립되지 않았던 시기였다. 화학반응을 예측하려면 최소 수천 번 이상의 시행착오를 거쳐야만 했다. 두 방정식의 해를 구하는 알고리즘을 이용해 시뮬레이션을 돌리면 5년이 걸렸던 보슈의 실험 기간은 단 며칠로 줄어든다.

이처럼 기술력이 기업 생존의 바로미터가 되는 21세기. 기업의 최대 고민은 `어떻게 비용을 절감할 것인가`이다. 예를 들어 화학공장을 운영하는 기업은 전체 비용 중 에너지 비용이 원료 다음으로 크다. 기업 입장에서는 제대로 작동하는 시뮬레이션을 도입하면 유리해진다. 특히 제조업 중심의 국내 기업들 입장에서 시뮬레이션을 활용해 연구개발(R&D) 기간을 줄이는 것은 `수익`과 직결되는 만큼 필수적이다

하지만 이 같은 시뮬레이션을 누구나 손쉽게 활용할 수는 없다. 방정식을 풀기 위해서는 엄청난 양의 컴퓨터 자원(CPU와 저장공간)이 필요할 뿐 아니라 서버 구입 및 유지·보수에도 수천, 수억 원의 비용이 필요하다. 시뮬레이션에 필요한 알고리즘을 연구하는 `계산과학` 분야의 진입 장벽도 높다. 수년간 교육받은 박사급 연구원이 필요하다.

최근 이 같은 기술 장벽을 틈새시장으로 여기고 관련 기술을 확보한 벤처기업이 태동하고 있다. 이들은 수년간의 연구를 바탕으로 시뮬레이션 알고리즘을 확보한 뒤 기업과 연구기관, 대학 등을 상대로 R&D 기간을 단축시킬 수 있는 플랫폼을 제공한다. 미국 UC버클리 박사 출신이 설립한 엑사바이트, 스페인의 스타트업 넥스트몰 등이 대표적이다.

한국에는 한국과학기술연구원(KIST) 연구진이 창업한 버추얼랩이 있다. 버추얼랩은 최근 DSC인베스트먼트로부터 프리 시리즈 투자 유치에도 성공했다. 버추얼랩을 비롯한 플랫폼 기업의 기술은 주요 산업 분야인 반도체, 에너지, 제약·바이오 등 다양한 분야에 활용돼 기업의 R&D 능력 향상에 도움을 줄 수 있을 것으로 예상된다.